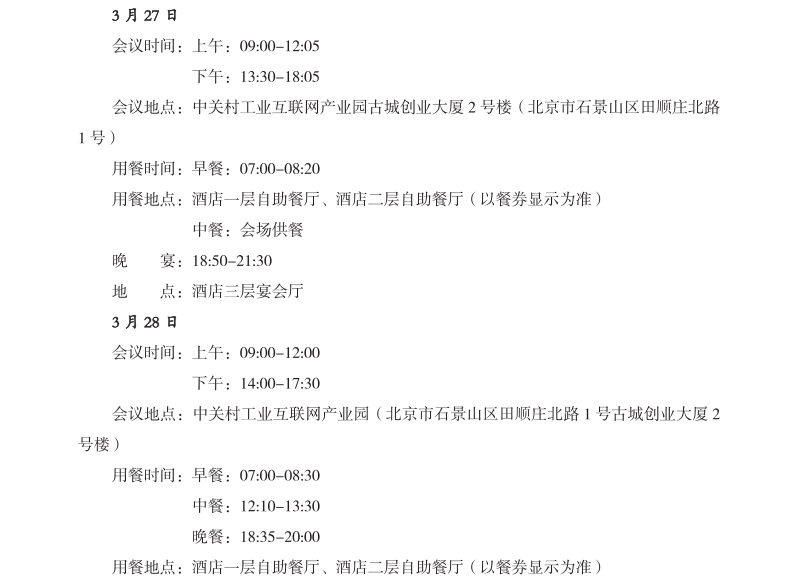

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—李伯虎

报告题目:《 新时代建模与仿真技术发展的思考与实践 》

报告摘要:基于本文作者近期参与国际建模与仿真学会(SCS)组织的“建模与仿真知识体系”项目的编写工作,论述作者对新时代建模与仿真技术发展的几点思考与初步实践。内容包括:新时代解读;新时代建模与仿真技术面临的机遇与挑战;新时代建模与仿真技术内涵、技术体系与发展趋势;新时代建模与仿真几类关键技术(模型工程、数据驱动建模与仿真、高性能仿真、虚拟现实/增强现实工程、云仿真、边缘仿真、嵌入式/普适仿真、智能仿真、复杂系统仿真及实装仿真等)的解读与作者所在团队的初步实践;新时代建模与仿真技术在国民经济、国计民生及国家安全领域仿真应用范例;新时代建模与仿真技术发展工作的几点建议。新时代正引发人类社会生活、工作、环境有关的模式、技术、生态的重大变革,建模与仿真领域也不例外。本文期望能促进在新时代中从事建模与仿真领域技术、产业、应用的同事们对新时代建模与仿真技术发展的关注与讨论。

专家简介:李伯虎,中国工程院院士,北京航空航天大学自动化学院教授、博士生导师。现任中国航天科工集团公司科技委顾问,北京航空航天大学学术委员会委员,北京航空航天大学自动化学院名誉院长,国家重点实验室“复杂产品智能制造系统技术实验室”学术委员会主任;中国计算机学会会士,中国人工智能学会会士,中国电子学会云计算专家委员会副主任委员,中国工业互联网产业联盟专家委员会副主任;亚洲仿真学会联盟(ASIASIM)Fellow;国际杂志“International Journal of Modeling,Simulation,and Scientific Computing”联合主编等。曾任中国仿真学会理事长;北京计算机应用和仿真技术研究所所长;北京仿真中心主任;中国航天科工集团公司二院科技委副主任;北京航空航天大学自动化学院院长;国家863计划自动化领域专家委员及现代集成制造系统(CIMS)主题专家组长;亚洲仿真学会联盟首任理事长;国际建模与仿真学会(SCSI)理事;国际杂志“Simulation Modeling Practice and Theory”领域编委等。在系统仿真、制造业信息化等方面的成果获国家科技进步一等奖1个、二等奖3个;部级技进步奖17个;个人或合作发表论文370篇,书15本、译著4本。个人在2012年获国际建模与仿真学会(SCSI)授予的“终身成就奖”,入选名人堂及中国科学技术协会的全国优秀科技工作者等荣誉称号。2017年获中国计算机学会授予的“终身成就奖”。2019年获中国仿真学会授予的“终身成就奖”。

中国仿真技术产业高峰论坛理演讲专家—张 霖

报告题目:《 建模仿真与数字孪生 》

报告摘要:简要回顾建模仿真技术的发展与演变历程,及其在科技进步中所发挥的重要作用。通过数字孪生产生的背景及内涵,揭示其与建模仿真一脉相承的关系。探讨如何借鉴建模仿真理论方法进行数字孪生的构建和评估,从而保证数字孪生的可信。

专家简介:张霖,中国仿真技术产业联盟理事长,北京航空航天大学教授、博士生导师。1992年于清华大学获博士学位。研究方向包括复杂系统建模仿真、智能制造、云制造、智能物联系统等。曾任国际建模仿真学会(SCS)主席,中国仿真学会常务副理事长,国家863/CIMS主题办公室主任,北航自动化学院副院长等。现为亚洲仿真联盟(ASIASIM)主席,国际建模仿真学会(SCS)会士,亚洲仿真联盟(ASIASIM)会士,中国仿真学会(CSF)会士,国家863主题云制造项目首席专家,国家重点研发项目首席专家,复杂产品先进制造系统教育部工程研究中心主任,复杂产品智能制造系统技术国家重点实验室学术委员会委员,航天系统国家级仿真重点实验室学术委员会委员,北京市云制造平台与服务工程中心学术委员会主任,中国科协第九届全国委员会委员。任多个国际期刊编辑及编委,发表论文200余篇,合作专著(章节)10余部,获国家发明专利20余项。曾获国家863十五周年先进个人和全国优秀科技工作者称号。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—范文慧

报告题目:《中国仿真产业发展的系统思考》

报告摘要:报告认为发展仿真产业是仿真技术发展与应用的基础与保证。报告将仿真产业分为仿真产品、仿真工程及仿真服务三大类。仿真产品包括仿真模型与数据、仿真器、仿真计算机、仿真软件、仿真用的人机交互设备等;仿真工程包括仿真产品研究、仿真产品开发、仿真产品设计、仿真产品实施、仿真产品生产、仿真产品管理等;仿真服务包括仿真咨询服务、仿真设计服务、仿真实施服务、仿真租赁服务、仿真维护服务、仿真支持服务、仿真外包服务、仿真运营服务、仿真采购服务、仿真销售服务、仿真系统和解决方案服务等。报告还分析了中国仿真产业的特征,即技术综合性高、人才素养高、资质进入许可度高、品牌认可度高、销售服务要求高等特征。最后,报告给出了中国仿真产业发展思路,以及中国仿真产业发展措施与建议。

专家简介:范文慧,1966年生,清华大学自动化系教授,博士生导师,中国仿真学会常务副理事长,中国仿真学会复杂系统建模与仿真专业委员会主任委员,中国系统仿真学会科普与教育工作委员会副主任委员,中国《复杂系统建模与仿真》主编和《系统仿真学报》副主编。长期从事复杂系统建模与仿真的研究及教学工作。先后主持完成了国家、省部级重点科研课题10余项,获教育部科技进步二等奖2项、北京市科学技术奖二、三等奖各1项。先后以第二作者出版专著3部;译著2部;以第一作者出版专著2部,发表论文120多篇,其中SCI收录30多篇。

仿真技术产业高峰论坛演讲专家—侯杭生

报告题目:《汽车NVH仿真的挑战》

报告重点:1、NVH仿真能力现状;2、NVH仿真愿景;3、NVH仿真的挑战。

专家简介:侯杭生,中国一汽研发总院技术总监,浙江大学力学系学士、美国明尼苏达大学航空航天系硕士、美国麻省理工学院机械系博士。在美国福特汽车公司任工程师7年、技术专家14年,主要从事乘用车和皮卡的NVH开发工作,包括结构和气动声学仿真、道路和风洞测试、产品问题解决、新技术开发等。2013年聘为中国一汽技术中心技术总监,同年入选GJ特聘专家,现在中国一汽研发总院主要负责NVH研发工作,涵盖项目开发流程和达标控制、仿真和实验技术开发和应用、市场问题解决、产品质量提升、新技术研究课题、员工能力培养等。

仿真技术产业高峰论坛演讲专家—王积鹏

报告题目:《复杂电磁环境下的试验评估技术》

报告重点:主要介绍基本概念、美军情况、技术趋势、发展思考。

专家简介:王积鹏,研究员,现任中国电子科技集团首席科学家,兼任中国仿真学会、中国电子学会、中国海洋学会、中国指挥控制学会、中国计算机自动测量与控制技术协会等一级学会的理事和常务理事。多年从事军队、武警、民用综合电子信息系统研制和总体技术研究、复杂系统仿真和软件技术研究、国防科技发展战略研究等工作。先后担任国家重大武器装备研制项目常务副总设计师、武警信息化建设项目总监督师、蓝海信息网络示范系统总设计师等重大项目技术负责人。获得国家级、省部级科技奖励20余项,获全国优秀科技工作者、国防科技一等功等荣誉。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—丁叁叁

报告题目:《中国高速动车组气动仿真与设计优化》

报告摘要:气动设计是高速列车研发的关键技术之一,流场仿真是重要的评估和分析工具。报告首先介绍了我国高速列车的运行环境带来的气动设计难题,然后从气动仿真技术、气动优化技术、气动特性研究和工程化的气动设计四个方面系统介绍了流场仿真对高速列车气动设计的支撑作用以及中车四方股份公司在高速列车空气动力学方面取得的研究成果,最后从复杂流场、气动噪声、压力波、高速磁浮和低真空管道列车的气动特性等方面展望了高速列车空气动力学未来的研究方向。

专家简介:丁叁叁,中国中车科学家,博士,教授级高级工程师。中车青岛四方机车车辆股份有限公司副总工程师,国家工程研究中心主任兼国家工程实验室常务副主任,享受国务院政府特殊津贴,负责高速动车组、高速磁浮交通系统、城际动车组、城轨及客车车辆的设计研发工作,在轨道车辆系统集成技术、车体铝合金与复合材料、车体强度、列车碰撞被动安全、列车空气动力学、振动噪音等方面取得了突出成绩,是中国高速铁路车辆方面的资深专家。主持承担了高速磁浮列车研制等10余项中车以上重大科研项目;获授专利百余项,其中授权发明专利14项;发表论文20余篇,其中被SCI/EI检索近10篇。获中华全国铁路总工会火车头奖章、全国创新争先奖牌、中国专利金奖、山东省科技进步一等奖、茅以升科学技术奖、山东省“泰山产业领军人才”等多项荣誉称号,其中,重点参与的“京津时速350公里线路工程技术及应用”、“时速350公里高速动车组”两个项目获得铁道学会科学技术奖特等奖。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—刘潇翔

报告题目:《航天器智能操控与健康管理数字孪生仿真技术》

报告摘要:航天器控制系统智能操控运维和自主健康管理技术,是实现未来大规模星群、在轨服务操控等复杂任务的核心关键。面向航天器复杂的对象特性、任务特征及运行环境,建设从产品级到系统级的数字孪生系统,将模型和知识嵌入到数字孪生的技术框架和流程中,利用数字孪生系统与地面物理试验系统、在轨飞行试验系统之间的平行映射关系,高保真拟合在轨飞行状态,在时间(全生命周期)和空间(地面与在轨)上实现平行交互修正、平行运维支持、平行感知识别、平行操控引导。

专家简介:刘潇翔,博士,研究员,硕士生导师。长期从事变构型变参数、复杂连接多体动力学建模与控制技术、航天器控制系统性能与可靠性数字孪生设计与仿真技术等领域研究。主持多项重大研发项目,发表国内外高水平期刊及会议论文30余篇,获得国家发明专利10余项。负责我国新一代地球同步轨道大型公用卫星平台DFH-5平台等多项重点型号立项论证与方案设计工作,多项研究成果获得在轨验证。2013-2014年于荷兰Delft理工大学做访问学者期间,负责与ESA合作的基于模型驱动工程(MDE)的GNC系统开发,提出Close FF和Collision Avoidance的MDE整体解决方案,面向PRISMA任务首次实现国际MDE仿真平台联合开发。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—吴春涛

报告题目:《碰撞安全仿真精度评价与提升方法》

报告摘要:仿真精度决定了仿真分析对工程的指导价值,同时也影响着产品开发周期和成本。汽车碰撞安全涉及的影响因素众多,其仿真精度评价是行业问题,同时如何提高CAE仿真精度是各主机厂是一个长远的话题,以碰撞安全为例解析仿真分析精度的提升方法,以及相关案例分享,最终提出仿真分析精度提升的关键工作。

专家简介:吴春涛,北京汽车制造厂(青岛)有限公司整车性能负责人,从事整车性能开发仿真分析16年,专长于整车碰撞安全性能开发与仿真分析及整车平台结构架构开发,参与主持了十余款车型安全性能仿真分析工作,近年提出了全新的超级平台结构架构,兼容燃油、混动和纯电动力类型,重量跨度>500kg,单一车型车身共用率>90%。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—Axel Lehmann

报告题目:《Emerging simulation technologies and resulting challenges》

报告摘要:Several rapidly

evolving technological innovations like machine learning, sensor-, gaming-, or

Virtual, Augmented, Mixed Reality (VR/AR/MR)-technologies offer new abilities

and opportunities for Modeling and Simulation (M&S) applications - for

learning and training platforms, for decision supporting systems, as well as

for system analysis and evaluation. Besides these benefits of advanced M&S

developments, also challenges have to be considered - especially those in view

of the permanent increasing complexity of models and simulation applications. A

major challenge concerns assurance of M&S-quality, credibility and utility.

Based on international guidelines and standards, the presentation will provide

an overview of some important measures, such as system engineering approaches

to assure specified quality requirements, as well as verification and

validation concepts to ensure correctness, validity and utility of models,

simulations and experimental data.

专家简介:Axel Lehmann, Professor of Informatics Universitat der Bundeswehr

Munchen, Germany. Fellow of the German Informatic Society (GI). He served as the

President of Society for Modeling and Simulation International (SC) (2000-2002),

member of the Editorial Advisory Board of Simulation-Transactions of the

Society for Modelling and Simulation International (1996-2002), member of the

Board of the German Informatic Society (GI), Chairman of the special interest

group (GI-Fachbereich 3), "Computer architecture and computer

engineering" of the German Informatic Society (GI). He was elected to the M&S HALL OF FAME in 2017. His major

Research topics include modelling and simulation methodology (Discrete Event

Systems), performance/reliability analysis of computer and telecommunication networks,

knowledge-Based diagnoses and decision support.

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—郭慧娟

报告题目:《石油行业对自主研发CAE软件的需求现状》

报告重点:石油工程行业CAE技术的应用现状及应用前景,对自主CAE软件的迫切需求。

专家简介:郭慧娟,女,高级工程师。2004-2007年就读于中国石油大学(北京)机械电子工程专业,硕士毕业后入职中国石油集团工程技术研究院(原中国石油集团钻井工程技术研究院),主要从事钻完井工具及装备的研发工作。2015年考入清华大学固体力学专业攻读固体力学博士学位,2016年-2017年到美国德州农工大学访学,师从J.N. Reddy院士学习有限元方法。自2007年入职以来,主持/参加国家课题和集团公司课题十余项,获省部级一等奖1项,二等奖2项,局级奖励5项,发表学术论文20余篇,授权/申报发明专利12项,授权计算机软件著作权4项。现担任石油工程数值仿真实验室主任,主要从事石油工程相关的数值仿真工作。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—刘春慧

报告题目:《智能时代的空调压缩机仿真技术》

报告摘要:上海海立电器有限公司作为滚动转子式压缩机的制造商,一直秉承着改善人们的生活环境,保护人类的生存环境的使命。从1993年成立至今,经过引进技术、消化吸收、联合开发、自主开发、自主创新这五个阶段的发展,建立了一系列数字仿真技术。同时结合当下的技术发展趋势,已经逐步进入自主软件开发,开展平台化建设的新阶段,迎接智能制造时代的挑战。

专家简介:刘春慧,上海海立电器有限公司研发中心总经理,工学博士,教授级高工,空调行业20多年的从业经历,在数字仿真、材料分析、压缩机研发方面经验丰富。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—齐志会

报告题目:《仿真在航天发射技术研究中的应用》

报告摘要:北京航天发射技术研究所作为航天科技集团公司地面设备和特种车辆总体承制单位,围绕一系列高水平、高可靠的发射装备和发射支持设备,建设虚实结合的系统仿真能力,开展装备性能分析、试验和评估,形成标准化、规范化仿真体系,以自主控制、管理和健康运行的体系化仿真主导和支撑装备概念设计和产品数字化研发。

专家简介:齐志会,研究员,从事航天发射技术研究、仿真和试验工作。现任航天一院仿真中心副主任和北京航天发射技术研究所试验中心主任。曾主持和参与973、国防基础科研等国家级项目多项,负责项目总体方案设计、仿真和试验技术研究,组织虚拟试验平台开发。发表论文20余篇,授权专利8项。获院级技术进步奖3项,成果奖等10余项。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—邱 毅

报告题目:《人因振动工程研究及其在车辆动力学仿真分析中的应用》

报告摘要:人们日常的出行和工作都离不开和汽车、高速列车、飞机、轮船等交通运载工具打交道。每天置身于振动和噪声交织的恶劣环境中,给我们的生活和健康带来许多不便和诸多烦恼。振动和噪声不仅影响我们的旅行体验和降低乘坐舒适性,且容易造成身体疲劳,甚至损害身体健康。本报告在简要介绍浙江大学振动噪声控制与人因振声工程研究团队的基础上,将聚焦于介绍人因振动工程暨人体对振动的主观和客观响应与评估的研究动态,及其在车辆动力学仿真分析中的应用。

专家简介:邱毅,浙江大学教授,振动噪声与人因工程研究团队学术带头人,博导,GJ特聘专家。兼任英国标准化组织BSI GME/021/06人体对机械振动与冲击响应专业委员会委员,国际标准化组织ISO/TC108/SC4专业委员会轨道车辆人体振动(WG9)、人体全身振动响应的评估(WG13)、人体姿态对全身振动的影响(WG14)等专家工作组成员,国际标准ISO/WD 10326-3研发项目负责人,中英轨道技术联合研究中心工作组成员。曾任英国南安普顿大学声学与振动研究所(ISVR)人因振动工程研究中心学术带头人和欧洲标准化组织CEN/TC231/WG9车辆座椅专家工作组组长。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—李 君

报告题目:《面向数字化转型的制造业仿真标准化建设重点与路径》

报告摘要:面向数字化转型,介绍制造业仿真标准化建设的重点与路径,主要包含以下三部分:一、数字化转型发展背景、当前形势及标准化需求;二、面向数字化转型的标准体系构建及标准化重点方向;三、面向数字化转型的制造业仿真标准化工作重点、方向及建议。

专家简介:李 君,国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所),交流合作处副处长,高级工程师。在两化融合、数字化仿真、工业互联网、智能制造等相关领域及标准化方面具有深厚的研究基础和丰富的实践经验。是国家两化融合管理体系联合工作组核心成员,负责全国两化融合管理标准化技术委员会(TC573)日常运营。作为主要起草人,主导研制并发布了5项两化融合管理体系国家标准、2项ITU国际标准。作为第一/通讯作者发表两化融合、数字化仿真、工业互联网、智能制造相关论文20余篇,牵头或作为核心成员编写两化融合、数字经济领域专著5本、研究报告6本,相关工作成果获软件著作权6项。作为牵头人或核心成员,参与多项国家重大战略文件、专项项目指南、标准体系建设指南编写和推广。曾获全国优秀工程咨询成果一等奖、电子行业优秀工程咨询成果一等奖等多项国家级、省部级奖项。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—令狐克志

报告题目:《基于疲劳仿真的车轮轮辐结构选型及轮辐轮辋材料匹配优化》

报告摘要:基于计算机仿真技术,对某商用车车轮钢圈进行径向载荷和弯曲载荷计算,获得车轮钢圈任意位置的径向和弯曲载荷下的空间应力场,进而通过仿真技术获得车轮的疲劳载荷寿命云图。对比几种设计方案,获得较优的轮辐结构选型。结合不同的钢铁材料,采用仿真技术对轮辐轮辋进行基于疲劳寿命的选材优化,研究结果得到国外主流商用车车轮钢圈厂商的数据验证。

专家简介:北京科技大学机械工程及自动化(本硕)、高效轧制国家工程研究中心(博士)、北京市高级工程师、河钢集团唐钢资深专家、河钢集团唐钢技术中心过程控制研究所所长。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—彭 鹏

报告题目:《基于大规模仿真推演的决策智能技术》

报告摘要:决策智能技术是人工智能领域最前沿的方向之一,以深度强化学习算法和大规模仿真推演为核心,构建智能决策系统。通过与仿真环境不断交互产生数据,决策智能体实现自我学习和进化,持续提升决策水平。作为智能演化的数据之源,仿真环境也面临着许多新的挑战。本次报告将分享白杨时代近年来在大规模仿真推演与深度强化学习上的技术探索和思考,介绍该项技术在应急推演、智能制造以及城市大脑等方向上的落地经验。

专家简介:彭鹏博士,白杨时代首席科学家,香港科技大学计算机科学与工程博士学位,研究方向为强化机器学习、大数据挖掘,SDM 2014最佳论文提名。前阿里巴巴算法专家,双11“CEO特别贡献奖”团队成员。2017年基于《星际争霸》场景提出多智能体协作模型BICNET,受到学术界和工业界的广泛关注。NeurIPS 2018和2019多智能体竞赛,冠军和亚军。2020年,《星际争霸II》大师级决策大脑战胜人类冠军队核心。长期负责白杨算法研究工作,具有丰富的跨行业与多类重要仿真伙伴合作、构建决策大脑的经验。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—吴庆文

报告题目:《仿真技术在上汽大众研发中的实践与展望》

报告摘要:仿真技术的应用在上汽大众汽车产品研发中发挥着重要的作用,是上汽大众研发数字化的重要基础。报告结合具体案例,介绍了上汽大众在仿真专项能力建设、虚拟产品管理等方面的工作,未来随着仿真的深入,上汽大众将继续积极探索新仿真方法,深化应用仿真技术,完善研发仿真生态。

专家简介:吴庆文,清华大学汽车系博士,中欧商学院EMBA。上汽大众汽车有限公司产品研发执行总监,教授级高级工程师,负责上汽大众产品开发管理工作,兼任中国内燃机学会上海分会副秘书长、中国汽车工程学会理事,上海市工程系列汽车学科组高级工程师资格评审整车学科组组长。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—方彦彦

报告题目:《多尺度下锂离子动力电池计算仿真技术的应用发展》

报告摘要:随着电动汽车行业的发展,市场对电动汽车的续航、使用寿命和可靠性都提出了更高的要求,反映到车载动力电池尺度,就是对电池能量密度、循环性能,以及安全性能的进一步提升。有鉴于此,本报告从这三大动力电池的制约因素出发,介绍了当前行业内,运用计算仿真技术在介观到宏观的多尺度下(包括颗粒、电芯、模组和电池包层级),对锂离子动力电池的电化学、传热学、固体力学和流体力学进行多物理场及多物理场耦合仿真,从而对电池性能、循环和安全进行验证与评价应用。在此基础上,提出对锂离子动力电池计算仿真技术未来的发展趋势的看法。

专家简介:方彦彦,1987年1月生,博士研究生,高级工程师,现任国联汽车动力电池研究院有限责任公司检测事业部总经理。于2008年7月毕业于清华大学化学工程系化学工程与工业生物工程专业,获工学学士学位;同年8月免试进入清华大学化学工程系攻读博士学位(硕博连读),2014年7月博士研究生毕业后一直在国联汽车动力电池研究院有限责任公司及其前身北京有色金属研究总院动力电池研究中心工作。作为骨干人员参与“中国制造2025”《动力电池创新能力建设项目》,在国家动力电池创新中心的测试验证能力建设过程中发挥了重要作用。至今已在锂离子动力电池计算仿真相关学术刊物及学术交流会议上发表论文数十篇,申请相关专利42项,授权9项,获相关软件著作权4项。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—吴 振

报告题目:《复合材料高阶理论和数值分析方法研究进展及应用》

报告摘要:复合材料高阶理论和数值分析方法研究进展和面临的难题;基于混合变分原理构建的高阶理论介绍;发展的理论模型解决实际工程问题情况介绍。

专家简介:吴振,大连理工大学博士,香港大学博士后,西北工业大学教授,博士生导师。西北工业大学航空结构工程系系主任,飞行器复合材料结构研究所常务副所长。中国仿真技术产业联盟专家委员会副主任,中国力学学会教指委委员,中国复合材料青委会委员。从事复合材料结构力学理论和方法研究。主持1项JKW重大基础科研项目,2项国家自然科学基金项目。发表论文90余篇,SCI论文71篇,累计他引1300余次,SCI他引900余次。获得陕西省自然科学奖一等奖(排名第五),辽宁省自然科学奖三等奖(排名第一),辽宁省级青年科技奖十大英才奖。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—郑四发

报告题目:《自动驾驶决策控制仿真方法及应用》

报告摘要:自动驾驶车辆在高度动态和随机的交通环境中进行决策和控制,其开发和验证所需要的动态场景、边缘工况难以通过实车实验覆盖。为了提高自动驾驶的安全性和开发效率,高可靠仿真正变得日益重要。本报告从单车、多车、车路协同等不同的自动驾驶方案出发,介绍了相应决策控制的仿真方法,以及复杂场景下自动驾驶的数字孪生仿真平台,并展示了相应的应用。

专家简介:清华大学车辆与运载学院教授,清华大学苏州汽车研究院副院长,从事智能网联汽车、车辆动力学及控制的研究、开发及技术成果转化。先后获国家技术发明二等奖2项,省部级科技成果1等奖3项等奖项。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—潘俊君

报告题目:《数字人体孪生及虚拟手术》

报告摘要:病体生理学建模技术的发展、新软件平台的研发和可获取数据的增长,共同促进了生物仿真预演技术的新发展—生物系统动态仿真。这是仿真在医药领域的最新发展,超越了简单的化学和分子结构水平。生物仿真预演的应用,支持新治疗药物研发,满足了制药业开发治疗疑难杂症新方法的需求,降低了由此而产生的研发风险和成本。本报告主要汇报数字人体孪生与虚拟手术的概念、研究意义、及VR/AR + 医疗最新研究进展。

专家简介:潘俊君,博士,副教授,博士生导师。本科、硕士毕业于西北工业大学计算机学院。2006年9月获得英国海外留学生全额奖学金,进入伯恩茅斯大学,英国国家计算机动画中心攻读博士学位,2010年博士毕业后在该中心从事博士后研究。2012年在美国伦斯勒理工大学的医学模拟、仿真与成像中心担任Research Associate。2013年11月,通过北航“卓越百人计划”引进,成为北京航空航天大学计算机学院副教授。是北航“青年拔尖人才”、英国皇家学会牛顿基金获得者。目前学会任职: 吴阶平医学基金会模拟医学部虚拟技术专委会副主任委员,中国虚拟现实产业联盟虚拟医疗专委会秘书长,中国仿真学会医疗仿真专委会秘书长。主要研究方向包括:虚拟手术,计算机动画,医学图像分析等。2019年获得英国颁发的国际科研及交流奖(GlobalVisiting Fellowship Award,2.1万英镑)。2020年获得中国电子学会科技进步一等奖(4/15)和山东省科技进步奖二等奖(6/9)。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—杨子荣

报告题目:《PEMFC单电池-电堆-系统多工况多物理场瞬态仿真模型开发与应用》

报告摘要:零下温度启动、电池堆内性能不一致性以及系统层面的水热管理不仅影响了质子交换膜燃料电池产品的输出性能,而且极大影响了其使用寿命,是当前亟待解决的关键技术难题。针对上述关键难题,构建了“单电池-电池堆-系统”多层面、多工况、多物理场的仿真技术体系,包括一维瞬态单电池冷启动模型、具有流体不均匀分配效应的准二维电池堆模型以及耦合各辅助子系统的瞬态系统仿真模型,深入探究了冷启动工况下单电池结构设计的影响规律、电池堆内性能不一致性规律、系统内部耦合传热传质机理以及系统辅助冷启动策略。该研究对于阐明电池堆内复杂的传热传质过程和多物理量耦合作用机理、辅助子系统之间的匹配与系统内部能量流动规律、系统层面的水热管理策略、启动/停机等工况下系统的瞬态响应性能等有着重要的科学意义和实用价值。

专家简介:杨子荣,本硕博毕业于天津大学,曾赴加拿大滑铁卢大学联合培养一年,现工作于中国汽车技术研究中心有限公司。长期从事质子交换膜燃料电池系统数值仿真与水热管理研究。累计参与3项国家重点研发计划和多项企业横向课题。发表高水平SCI论文10余篇,参与出版燃料电池专著2项,申请发明专利6项,软件著作权2项。作为核心成员之一,出版《质子交换膜燃料电池水热管理》专著,在行业内引起良好反响。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—原诚寅

报告题目:《新能源汽车技术的数字化创新》

报告摘要:近年来,由数字技术引爆的“数字化升级”是中国汽车制造业的机遇,通过数字技术赋能可以全面提升企业整体运营效率,进一步优化消费者购买和产品体验。新能源汽车行业的数字化升级贯穿产品设计、仿真验证、测试生产等全生命周期。中国汽车制造业数字化升级还有很长的路要走,挑战与机遇并存,产品数字化是中国车企迈向品牌高端化的重要发展机会。国创数字化中心将数字化服务融入新能源汽车全生命周期,以帮助厂商和经销商实现数字化转型升级,成为“数字驱动型、商业智能型、用户经营型”企业。

专家简介:清华大学学士、硕士,伊利诺伊大学香槟分校机械工程博士。2005年-2010年在美国通用汽车公司全球研发中心高级研究员,先进车用电池制造方向技术总管。2010年任北京汽车新能源汽车有限公司工程院副院长,负责新能源汽车有关动力电池总成相关事务。同年,入选第三批北京“海聚工程”。原北京新能源汽车股份有限公司副总经理,负责公司战略规划,全球合作和先进电池技术开发。2018年任国家新能源汽车技术创新中心总经理。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—周 青

报告题目:《汽车安全性设计和研究中的仿真计算示例》

报告摘要:随着汽车进入电动化和智能化时代,汽车产品设计也需进入精细化。数字孪生方法成为与实验方法并重的设计和研究手段,经过试验验证的计算仿真可以使面向宽工况的设计成为可能。同时,计算仿真作为研究手段,可以揭示一些实验难以观察到的现象和机理。本报告通过若干示案,说明计算仿真在汽车安全性设计和研究中的作用。电动车动力电池在碰撞事故中可能发生变形、破坏和短路,存在热失控和着火的风险。结合试验和仿真,我们建立电池模型,通过仿真计算揭示电池在冲击载荷下的破坏和内短路发生机理,不仅能判断电池在不同碰撞工况下发生热失控的风险,也能获得对电池碰撞保护设计的启示。类似的研究还包括,汽车轻量化要求精细设计,需要能准确预测车身结构、材料和连接接头碰撞大变形失效的计算模型和方法,也是一项具有挑战性的课题。未来智能车中乘员的乘坐姿态更为多样,碰撞工况也愈发复杂。从保护角度,需要把碰撞事故前获取的行车环境、碰撞预测和人员状态等信息融合,针对多种体型、坐姿、年龄以及从低速到高速较宽范围的碰撞强度,研发具有针对性的智能碰撞保护装置。我们利用人体模型碰撞仿真,揭示不同工况下的碰撞损伤机理,研发新型的乘员约束系统。

专家简介:周青,清华大学车辆与运载学院汽车安全讲席教授,中国汽车工程学会汽车安全技术分会主任委员,International Journal of Impact Engineering副主编, International Research Council onBiomechanics of Injury (IRCOBI) 理事。1985年本科毕业于北京大学力学系,1994年获得麻省理工学院应用力学博士学位,1994年至2003年期间分别在美国通用汽车公司研发中心和美国联邦政府交通部Volpe研究中心工作,2003年到清华大学任教。研究领域为汽车安全、人体碰撞保护、材料和结构在碰撞载荷下的大变形失效、电池碰撞安全等。

中国仿真技术产业高峰论坛演讲专家—王 伟

报告题目:《

新能源汽车虚拟仿真平台开发与应用 》

报告摘要:中汽中心围绕新能源车辆的动力性、经济性、驾驶性、成本性的设计需求,以“人+车+路+云”为架构体系,开发新能源车辆机、电、热、液等物理场的高度耦合自动化建模软件,建立具有独立自主知识产权的测评数据产品驱动的虚拟测评验证平台。解决了我国自主设计新能源汽车仿真软件被国外软件垄断的现状,在行业形成替代,推动自主可控软件在新能源汽车设计和测评中的产业化应用。

专家简介:王伟,工学博士,高级工程师,天津市青年科技优秀人才,天津市十三届青联委员。现任中汽中心检测认证事业部新能源汽车测评技术及应用平台总监,中汽中心新能源测评技术委员会秘书长,负责新能源汽车测评及虚拟仿真工作。从事新能源汽车研发与测评17年,熟悉新能源车辆及混合动力总成正向开发流程,掌握整车控制、电池、电机开发与评价技能。参加和主持国家“863”项目、国家重点支持计划项目、省部级中汽中心的新能源汽车项目20余项,发表学术论文40余篇,授权专利40余项,软件著作权10项,牵头和参与制定新能源车团体标准7项,获中国汽车工业科技进步奖2项,天津市科学技术发明奖1项。

https://www.bilibili.com/video/BV1DK4y137Ve/